實現“雙碳”目標亟需創新性碳中和技術,而二氧化碳的高效利用是關鍵突破口。鋰-二氧化碳電池以溫室氣體二氧化碳作為能源載體,理論能量密度高達1876 Wh·kg-1,兼具碳固定與儲能的雙重功能,為能源結構調整提供了新路徑。此外,在火星探測領域,該技術更具戰略意義——火星大氣富含二氧化碳(占比超過95%),若實現其電化學高效轉化,可建立“原位資源-能源”循環系統,大幅降低載人任務對地球補給的依賴,對推動深空探測的可持續發展具有深遠意義。

然而,當前鋰-二氧化碳電池的實際應用還面臨多重挑戰,包括高過電位、循環穩定性差、倍率性能不足以及由于放電產物Li2CO3寬帶隙特性導致的有限放電容量,CO2反應動力學遲緩進一步加劇了這些問題,因此開發高效正極催化劑勢在必行。合理的催化劑設計可加速CO2轉化動力學、降低過電位、提高能量轉換效率并增強循環穩定性,從而推動Li-CO2電池的實用化。

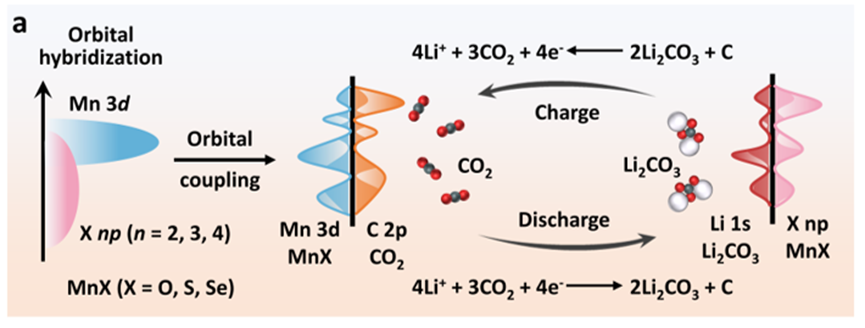

針對上述難題,西安交通大學何雅玲院士、郗凱教授團隊攜手吉林大學徐吉靜教授提出了一種基于d-p軌道雜化調控的新型催化設計策略。通過調控過渡金屬與硫族元素間的電子耦合,顯著優化Li-CO2電池氧化還原反應動力學。研究以錳基硫族化物(MnX, X=O, S, Se)為模型體系,結合密度泛函理論(DFT)計算與實驗驗證,系統揭示了陰離子化學對電子結構及催化性能的影響規律。結果發現,Mn與S之間的d-p軌道雜化作用最強,可有效提升金屬中心電子密度,降低CO2活化與Li2CO3分解能壘,從而顯著加速反應動力學。這種催化策略使Li-CO2電池在100 mA·g?1電流密度下實現了高達19782 mAh·g?1的優異放電容量,并在500 mA·g?1條件下展現出超過430圈的出色循環穩定性。

這項研究不僅提出了基于d-p軌道雜化調控的催化策略,有效加速了Li-CO2電池中CO2和Li2CO3的氧化還原反應動力學,也為其他金屬-二氧化碳電池的催化材料設計提供了重要思路。研究成果以《通過d-p軌道雜化調控提升Li-CO2電池氧化還原反應動力學》(“d-p Orbital Hybridization Tailoring for Boosted Redox Kinetics in Li-CO2 Batteries”)為題發表于《先進功能材料》(Advanced Funtional Materials)上。

西安交通大學碩士生李佳甜,博士生劉理民為本文共同第一作者。參與本工作的還有西安交通大學丁書江、馮國棟、陳圣華、唐俊馬和曾令有教授,劍橋大學Vasant Kumar教授,中山大學張云蔚副教授等。該工作得到了國家自然科學基金、陜西省秦創原創新人才計劃等項目資助。論文表征分析得到了西安交通大學國家儲能技術產教融合創新平臺和西安交通大學分析測試共享中心的支持。