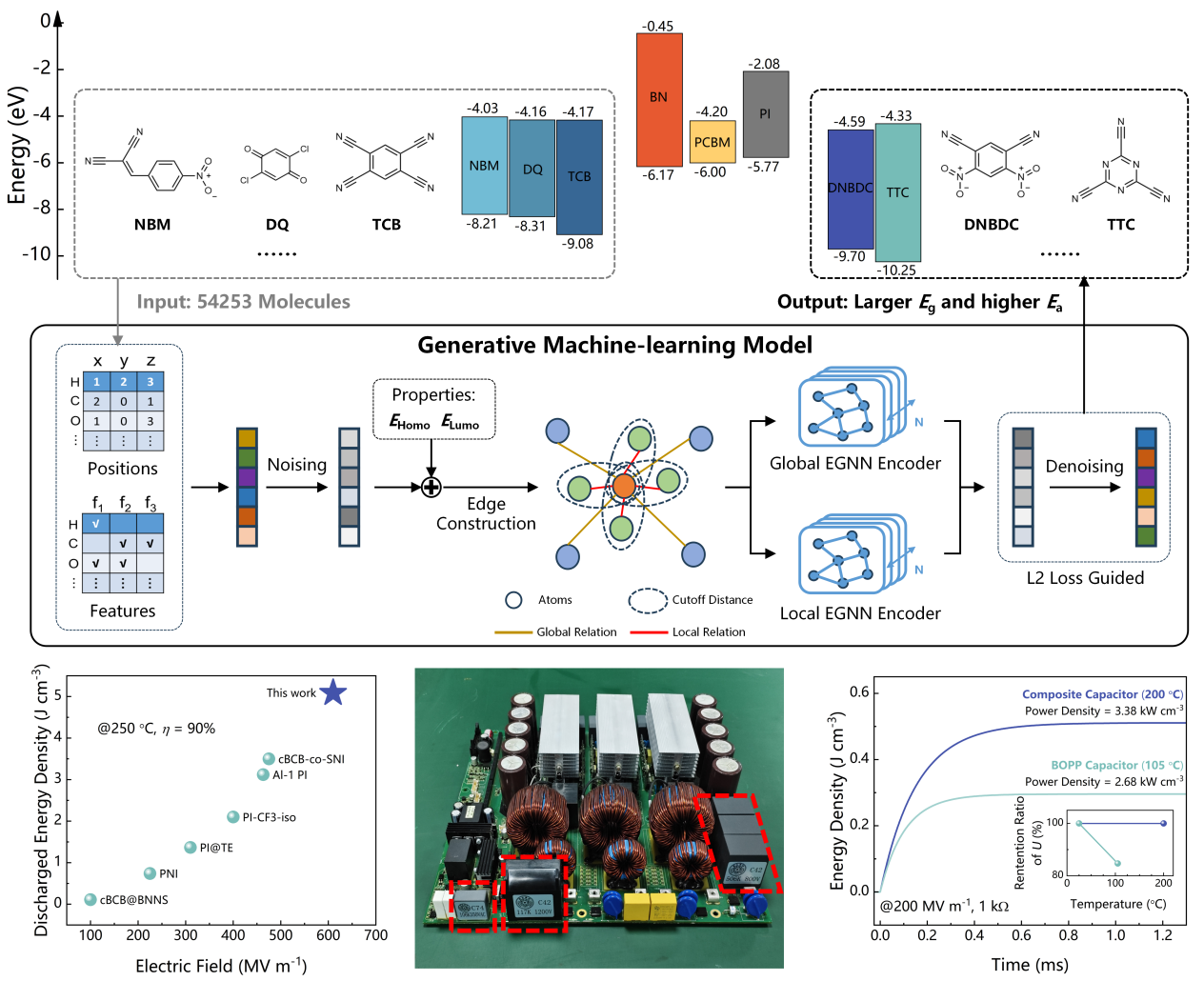

聚合物電介質(zhì)是薄膜電容器的核心儲能材料,在電動汽車、風(fēng)/光發(fā)電設(shè)施中發(fā)揮著不可替代的作用,它具有極高的功率密度和極快的充放電速率,但其能量密度受到高溫?fù)舸﹫鰪?qiáng)的制約。在聚合物中引入寬帶隙、高電子親和能的填料可以有效抑制其內(nèi)部的電荷遷移,延緩電荷遷移引發(fā)的電子雪崩和擊穿裂紋,提高復(fù)合電介質(zhì)的擊穿場強(qiáng),但采用傳統(tǒng)的人工搜索方法尋找同時具有寬帶隙和高電子親和能的填料十分困難。

針對上述問題,清華大學(xué)材料學(xué)院沈洋課題組采用生成式機(jī)器學(xué)習(xí)方法深入探究了有機(jī)分子填料的化學(xué)結(jié)構(gòu)與能帶結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián),訓(xùn)練后的機(jī)器學(xué)習(xí)模型具有較高的性能預(yù)測準(zhǔn)確度,采用該模型準(zhǔn)確輸出了超過200種有機(jī)分子,并合成了兩種兼具寬帶隙(5.5 eV)和高電子親和能(4.5 eV)的小分子作為填料。摻入聚合物基體的小分子填料一方面可通過高電子親和能捕獲電子,另一方面可通過寬帶隙阻礙電子在其內(nèi)部的遷移,因此可以顯著降低電介質(zhì)內(nèi)部的泄漏電流密度,大幅提升高溫?fù)舸﹫鰪?qiáng)。該研究中的復(fù)合電介質(zhì)在250°C高溫下達(dá)到了5.1 J cm-3的能量密度(充放電效率為90%),超過了目前絕大多數(shù)的聚合物電介質(zhì)材料。課題組還基于自行搭建的卷對卷流延設(shè)備,連續(xù)化制備了千米級的復(fù)合電介質(zhì)薄膜,并實(shí)現(xiàn)了基于新型聚合物復(fù)合電介質(zhì)薄膜的電容器的工業(yè)化生產(chǎn)。相較于傳統(tǒng)的聚丙烯薄膜電容器,復(fù)合電介質(zhì)薄膜電容器在高溫環(huán)境下表現(xiàn)出優(yōu)異的能量密度、功率密度與電容穩(wěn)定性,并可實(shí)現(xiàn)自愈,這代表了高溫高儲能聚合物電介質(zhì)材料向?qū)嶋H應(yīng)用的巨大突破。

基于生成式機(jī)器學(xué)習(xí)開發(fā)高溫高儲能聚合物復(fù)合電介質(zhì)薄膜電容器

研究成果以“機(jī)器學(xué)習(xí)設(shè)計的高溫高儲能聚合物復(fù)合電容器”(High-Temperature Polymer Composite Capacitors with High Energy Density Designed via Machine Learning)為題,于9月9日在線發(fā)表于《自然·能源》(Nature Energy)。

清華大學(xué)材料學(xué)院博士后楊敏錚和武漢理工大學(xué)2025級博士生萬超凡為論文第一作者,清華大學(xué)材料學(xué)院教授沈洋為論文通訊作者,清華大學(xué)化學(xué)系教授王訓(xùn)和武漢理工大學(xué)教授沈忠慧為論文共同通訊作者。其他合作者還包括清華大學(xué)材料學(xué)院南策文院士、化學(xué)系教授段煉、材料學(xué)院副研究員胡澎浩以及烏鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)室副研究員江建勇等。材料學(xué)院教授萬春磊、席小慶等為研究提供了重要幫助。

研究得到國家自然科學(xué)基金委基礎(chǔ)科學(xué)中心項(xiàng)目、創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目、青年基金(博士生項(xiàng)目)、中國博士后創(chuàng)新人才支持計劃、清華大學(xué)“水木學(xué)者”項(xiàng)目等的大力支持。