中國科大郭光燦院士團隊鄒長鈴教授與中國科學院化學研究所車延科研究員、張闖研究員等合作,成功研制出一種運動軌跡可編程的光致動器,用于集成光學芯片上的器件重構。該制動器由有機分子晶體組成,尺寸僅為微米量級,可以通過低功率激光遠場照射的方式進行供能驅動和軌跡調控,從而在光芯片上實現直行、轉彎、跨越波導運動,進一步實現對片上微結構的組裝和操控。基于此,研究團隊首次在光子芯片上實現了對微環諧振腔共振頻率的動態、半永久性的精密調控。該研究成果以“Optically-driven organic nano-step actuator for reconfigurable photonic circuits”為題,9月2日在國際知名學術期刊《自然·通訊》(Nature Communications)上發表。

可重構光子集成線路是未來自適應光計算、量子信息處理和智能傳感系統的核心組件,其微納結構的后期組裝與動態重構能力是目前該領域面臨的重要挑戰。傳統器的調控手段往往需要持續性的供能;而現有微操控技術,如光鑷需在液相環境中操作且近場探針易造成器件損傷,均難以滿足片上非液相、非破壞性和低功耗操控的需求。

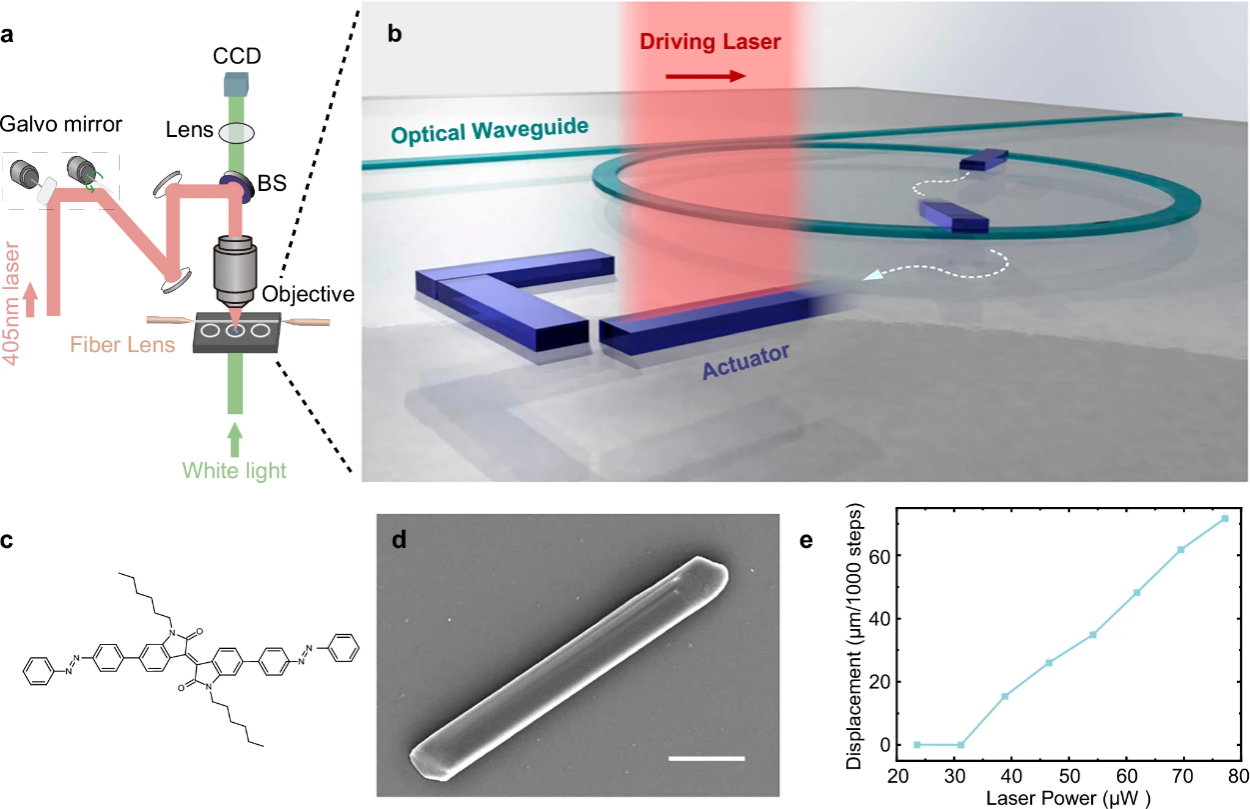

圖1.有機光致動器操控的實驗裝置與示意圖

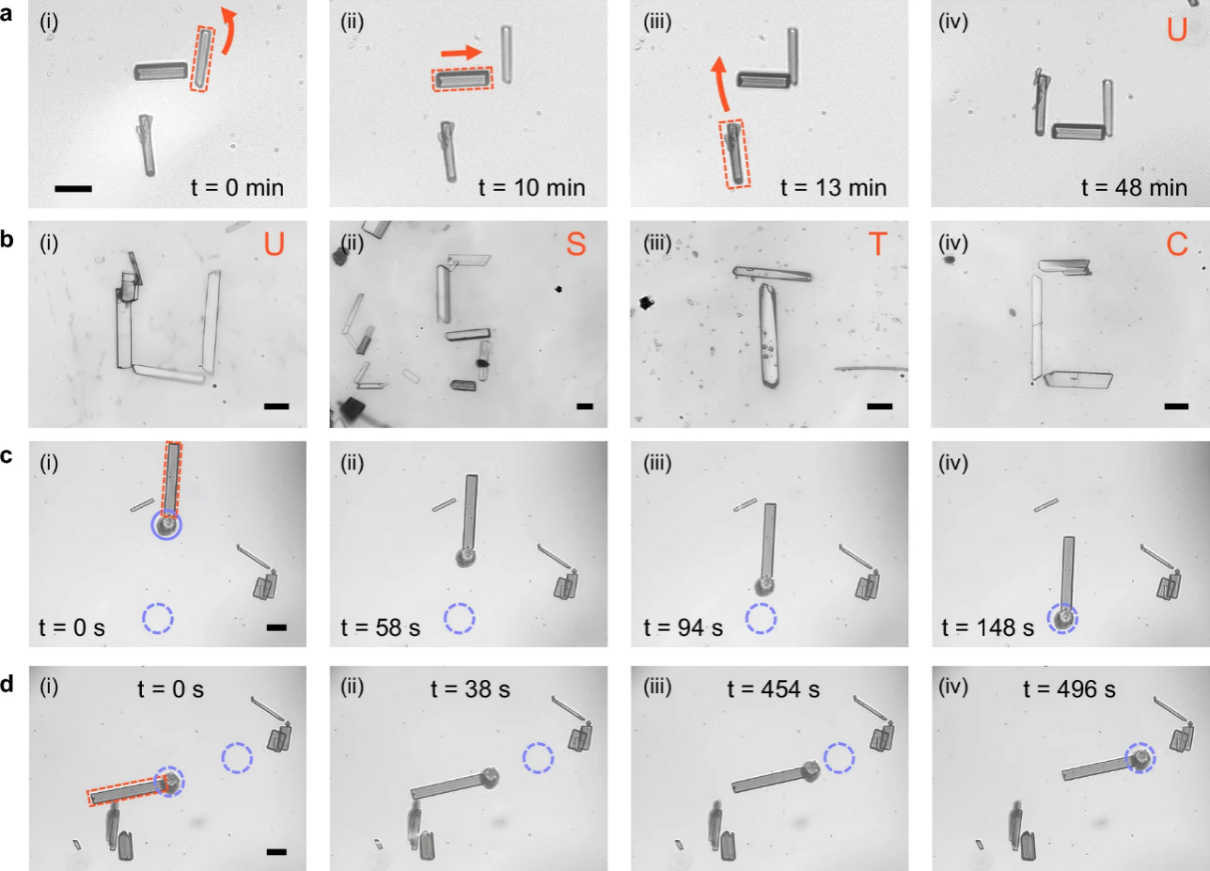

研究團隊創新性地利用靛藍類給受體分子制備出有機微晶光致動器,在405nm激光驅動下,可在硅、氮化硅、藍寶石、鈮酸鋰等多種光子芯片基底上實現精確運動(圖1)。通過自行搭建掃描振鏡控制系統,團隊實現了對光致動器運動軌跡的完全編程控制,單步運動精度達30nm,并具備前進、后退、左右轉向等多自由度運動能力,還能推動直徑22μm的二氧化硅微球精確定位,展現出強大的片上微納操縱性能(圖2)。

圖2.有機光致動器的可編程受控組裝

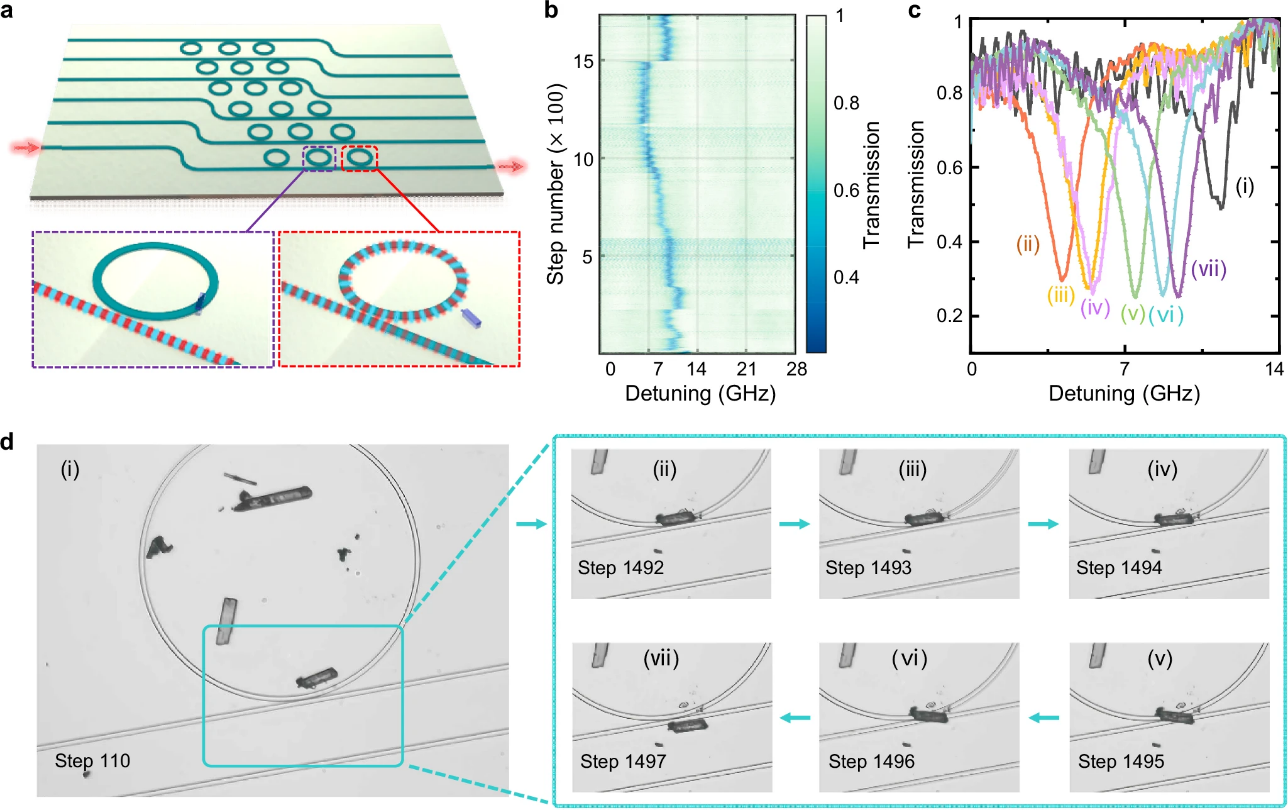

研究團隊進一步將該光致動器應用于鈮酸鋰光子芯片,成功演示了對微環諧振腔共振頻率的動態調制。當執行器跨越微環時,共振頻率發生5.2GHz的偏移,且器件的品質因子未發生顯著劣化(圖3)。這一結果為實現非易失性、可逆的光子線路動態調控提供了全新路徑。

圖3.有機光致動器實現集成光子線路的重構

該光致動器具有低功耗、非侵入、兼容性強等優勢,不僅可用于光子器件的后期調諧與重構,還為片上集成功能材料(如增益介質、非線性晶體、相變材料等)的精確定位與組裝提供了通用技術平臺。這一成果有望推動自適應集成光子線路、有機-無機雜化光電集成系統和納米機器人等技術領域的發展。

中國科學技術大學張繼哲博士(現于中國科學院化學所開展博士后研究)、徐新標特任副研究員與中國科學院化學研究所鞏彥君博士為論文共同第一作者。本研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金委員會及中國科學技術大學“雙一流”建設經費等項目的有力支持。